Ce livre, je l’ai lu avec ma mère en tête.

Pas littéralement, mais en filigrane, à chaque page.

C’est elle que j’ai vue entre les lignes.

Une femme née en France, de parents algériens, venue au monde dans un pays qui ne voulait ni d’elle, ni de son histoire.

Une femme qui a grandi dans une maison silencieuse, où l’on ne parlait ni d’amour, ni de guerre, ni de dignité.

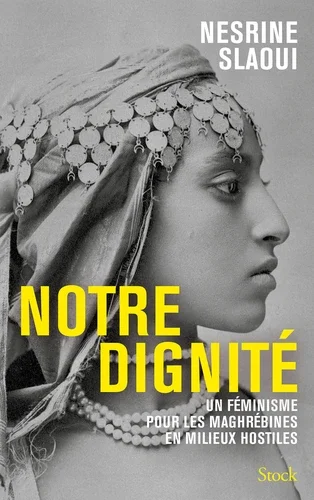

Comme Nesrine, je viens de femmes qui ont tenu bon, dans le silence, dans la dignité, malgré les non-dits historiques et familiaux. Ce silence, qu’on nous intime de garder, ce refus de "faire des vagues", le livre le retourne contre le système qui nous l’impose.

Je n’ai jamais grandi "dans les quartiers". J’ai grandi à Villeneuve d’Ascq, j’ai été au lycée Raymond Queneau à Pont-de-Bois — un lycée où les classes sociales et les origines se croisaient, s’ignoraient, parfois se parlaient. J’y étais "moi". Pas un sujet politique ambulant. Puis je suis arrivée en études supérieures. Et là, surprise : je suis devenue arabe.

Moi, je suis née ici aussi.

Avec un prénom neutre, un nom de famille français.

J’ai grandi dans un environnement où la question de l’origine restait secondaire. Je ne faisais pas arabe. Du moins, pas jusqu’à ce que quelqu’un décide que si. Ce glissement, je l’ai vécu en entrant dans les études supérieures, dans des milieux blancs, bourgeois, codifiés.Et soudain, mon arabité a pris toute la place. Je ne m’y attendais pas.

Je me suis retrouvée dans ces pages où Nesrine raconte comment ce sont les autres qui décident pour toi.

Comment, soudain, ton visage devient signifiant. Et comment ton prénom, ton accent, ton allure deviennent "trop" ou "pas assez".

Nesrine écrit :

« J’ai compris que je ne serais jamais perçue comme une femme française. Juste comme une Arabe. »

J’ai compris ça aussi, un peu malgré moi. Jusqu’alors, mon rapport à mon héritage algérien était diffus, presque intime.

Mais dès qu’il sortait du cadre, il devenait sujet politique, sujet de curiosité, sujet de malaise. Je bénéficie d’un white passing évident en comparaison avec certaines de mes cousines et ami·e·s racisé·e·s.

Ce rappel à l’ordre de mon arabité me prend d’autant plus au dépourvu chaque fois : parce que j’ai un nom de famille bien français (merci papa), et un teint blanc neuf mois sur douze. Mais l’été arrive, mes cheveux bouclent, ma peau bronze, et là…

On se souvient que je suis arabe.

Et pourtant, il suffisait parfois d’un mot, d’un détail, pour qu’on m’assigne à cette identité — comme si elle était la seule chose à dire de moi.

Je vis dans ce décalage permanent : une arabité souterraine, conditionnelle, surprise. Pas assez visible pour être opprimée en continu, mais assez pour qu’on me remette à ma place quand même :

— « Ah mais t’es arabe ? »

— « Tu le caches bien ! »

(Comme si c’était une maladie)

Ce que dit Nesrine Slaoui de la manière dont les femmes arabes sont perçues m’a profondément parlé.

Soit la beurette — sexualisée, fantasme pour regard blanc.

Soit la voilée — soumise, inquiétante, à sauver ou à condamner.

Entre les deux : le vide.

Le refus du complexe, le rejet de la nuance.

J’ai compris tard que, même dans les cercles féministes, engagés, de gauche,

on me percevait souvent uniquement sous ce prisme.

Pas comme une personne.

Comme la caution arabe.

La voix du peuple maghrébin.

Le tampon diversité dans des évènements “décolonialité & brunch éco-responsable”.

Et avec ce rôle viennent les questions :

Tu es musulmane ?

Tu parles arabe ?

Tu manges du porc ?

Non, mais c’est culturel ou religieux ?

Je n’ai pas grandi dans une cuisine d’orientalisme. Je ne suis pas une carte postale maghrébine. Je ne suis pas l’ambassadrice de toutes les Maghrébines de France. Je ne suis pas un catalogue de références berbères à consulter. Non, je ne me passionne pas naturellement pour la fleur d’oranger. Et non, je ne vais pas valider le fait que vous portiez un keffieh comme un foulard bohème pour un brunch militant.

Je suis plus qu’un objet de fétichisation. Je suis Maïa, je suis quelqu’un — aussi complexe et contradictoire que n’importe qui.

L’exotisme doux reste une forme de domination : il enjolive l’effacement. Et ça, Nesrine l’expose sans détour. Elle met des mots sur cette forme de racisme poli, accueillant, bienveillant en façade — mais toujours assignant, toujours réducteur.

Autre idée essentielle dans le livre : le beauty privilege. On croit parfois qu’une femme belle est une femme qui a “réussi”. Mais Nesrine déconstruit ce mythe :

« Plus tu es belle aux yeux du système, plus tu es exposée, sexualisée, violentée. »

La beauté, dans ce système, est une marchandise. Elle ne te protège pas. Elle t’affiche. Et croire à ce “privilège” de la beauté, c’est déjà accepter les règles du jeu patriarcal. C’est valider qu’il y aurait des “belles” et des “moches”, selon les critères imposés par un regard dominant, blanc, masculin. C’est croire qu’être désirable est un pouvoir, alors que c’est trop souvent une mise à disposition. Ce que Nesrine fait avec une grande clarté, c’est de montrer que même ce qui semble avantageux peut être une prison dorée.

Ce que Notre dignité m’a offert, c’est une autorisation. Celle de ressentir. Celle de dire. Celle de ne pas toujours expliquer, traduire, représenter. Ce livre m’a permis de replacer ma mère au centre de l’histoire — pas comme victime, mais comme survivante. Comme repère. Et de me replacer, moi aussi, en dehors du regard des autres. Dans ma propre complexité.

À toutes celles dont l’origine n’est ni visible ni invisible, mais toujours interprétée.

À celles qui n’entrent dans aucun rôle, mais qu’on cherche à enfermer.

À nos mères, à nos silences, à nos complexités.

souvenez-vous : notre dignité n’est pas un don.

Elle est un héritage. Et parfois, une conquête.